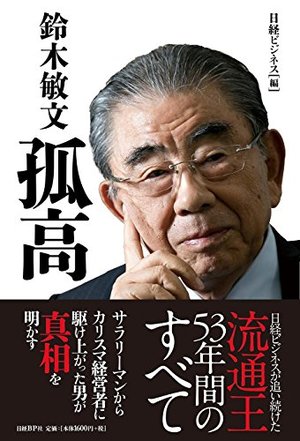

【書評】鈴木敏文 孤高

私も普段からセブンイレブンはよく利用しますが、ここ最近のセブンイレブンの問題が気になり、本書を手にとって読んでみました。7payの不正利用問題の発覚いまのところ収束の兆しは見えていません。その他、セブン‐イレブンは、営業時間を巡る加盟店とのトラブルなども発覚しており、消費者や加盟店からの信用を失いつつあるように感じられます。経営者として唯一無二の実績を上げてきた鈴木氏の生き方・思想を学べる一冊です。今となっては歴史的価値のある情報も多数盛り込まれている。あらゆる意味で、必読の内容です。

一人の「サラリーマン」からすべてが始まった

コンビニエンスストアという新たなインフラを戦後日本に根付かせ、メーカーが支配していた流通業界の力関係を逆転させた男。そして、イトーヨーカ堂の一分野に過ぎなかったコンビニ事業を、連結売上高10兆円を超す巨大コングロマリットにまで成長させた男。それが元セブン&アイ・ホールディングス会長兼CEOの鈴木敏文である。

鈴木は過去の成功を否定し、「変化対応」を唯一の信念として掲げ、セブンイレブンこそが流通業界のメインストリームだと証明してみせた。この孤高の男はどこから来て、何を考え、どこへ行こうとしたのか。

鈴木の経営人生の最終ページは、2016年5月だった。周囲の喧噪とは裏腹に、彼は静かに表舞台から去った。リアルのみならず、ネットの流通も掌握しようとした「オムニチャネル」構想途上での終幕だった。鈴木の見果てぬ夢、思い描いた将来を辿るということは、日本の流通業の今後を展望することにもつながる。

要点

- 常に消費者目線で「変化対応」し続けることが、鈴木の揺るぎない経営哲学だ。「対応」を徹底するために、従業員とのダイレクト・コミュニケーションには経費を惜しまなかった。

- 要点2「販売力」、「商品開発力」が成長の源泉である。そこでしか買えない上質な商品を作ることが、圧倒的な販売力をつくるというのが鈴木の考えだった。

- 要点3緊張関係が組織としての緩みを律する。鈴木と伊藤、セブンイレブンとイトーヨーカ堂、本社とオーナー。セブンイレブンの強みは、絶妙なバランスにもとづいた企業体のあり方にあった。

鈴木敏文、半生を振り返る

「辞めさせられたわけではない」2016年、鈴木敏文氏がセブン&アイ・ホールディングスのトップを辞した。創業家との確執がそのその理由にあるとされる。当時、セブンイレブン社長だった井阪隆一(現セブン&アイHD社長)を退任させようとする鈴木の人事案を、イトーヨーカ堂創業者の伊藤雅俊は承認しなかった。この人事の混乱に乗じて、創業家は実権の取り戻しに動いた。

鈴木は「不仲なんてことは全然ない」と否定した。だが、創業家との関係が変化しはじめたことを、鈴木も人事案を巡る混乱で感じたようだ。退任を表明した記者会見では、創業家について「世代が変わった」と述べるにとどめ、詳細は語らなかった。ただ、側近らによれば、高齢の伊藤に変わり、子どもの世代が資産管理などで実権を握るようになったと鈴木氏はこぼしていたという。もし創業家の介入がなければ、鈴木氏の退任はなかったかもしれない。

しかし、「いいきっかけでした。悔いが残るということはないんだよね。自分で辞めると言ったのであって、辞めさせられたわけじゃないのだから」と語る鈴木氏は退任後、それまで明かすことのなかった胸の内を語り出すようになった。

1963年イトーヨーカ堂に入社

鈴木がセブン&アイの前身であるイトーヨーカ堂に入社したのは1963年。奇しくもダイエーの中内㓛、セゾンの堤清二といった流通業界の偉人たちが、頭角を現しはじめたのと同時期だ。当時は「小売業へ入ろうという気持ちはさらさらなかった」という。

望んでいた仕事ではなかったが、事業家を志していた鈴木にとって、イトーヨーカ堂は格好の自己実現の場となった。仮に中内や堤の下で働いていたら、彼らの強烈なリーダーシップに肌が合わず、1年ももたずに辞めていたかもしれないと鈴木は語る。

「保守」の伊藤と「革新」の鈴木。2人の絶妙な関係性が、バブル崩壊などの変化を生き抜く強さをもたらした。これは1人の絶対権力者が君臨したダイエーやセゾンにはなかった力だ。一方で、両者には共通する価値観もあった。「金銭感覚」と「真面目さ」である。この商道徳が、セブン-イレブン・ジャパンを誕生させ、強靱な事業構造を生み出す基礎となっていく。

ハリケーン・スズキ

「アメリカで倒産した大きな会社を再建した日本企業の事例は、セブンイレブンだけ」。1987年、米サウスランドの運営する「セブン-イレブン・インク」が、経営難に陥り非上場化した。これを見た鈴木は、一部営業権の取得、株式買収、そして完全子会社化を敢行。SEI幹部は、アメリカに来るたびに厳しく指摘する鈴木を、「ハリケーン・スズキ」と呼んでいたという。

鈴木が徹底したのは、日本で培った「持たざる経営」だ。ベンダーのルートセールス任せでなく、日本と同じように各店舗が自ら発注する体制へ変え、自社で持っていた巨大な物流センターもすべて売却させた。その結果、SEIは企業価値1兆円を超す大復活を遂げた。米国におけるこの「本家」の再建によって、鈴木の経営哲学は世界でも通用することが証明された。

鈴木と伊藤、最強の2人

自分と関わりのある人間には、とことんまで思いやる――伊藤は生真面目や篤実という言葉では表しきれない、強烈な「潔癖さ」を持つ根っからの商人だ。こうした伊藤のルーツはどこにあるのか。

伊藤が小売業に身を投じたのは昭和20年(1945年)、21歳の時に家業の洋服店「洋華堂」を手伝ったのがきっかけだった。母・ゆきからは厳しい商売人としての「しつけ」と度胸、兄・譲からは生真面目さを後ろ姿から学んだ。

鈴木敏文の矜持「己を殺して自我を貫く」

鈴木について、「自然体で無理をせずに、それでいて自分の意思を通してしまう特異な才能」と、鈴木をよく知る人物は評する。その才能はセブンイレブンの創業時にも発揮された。イトーヨーカ堂役員の8割が反対に回ったとされるセブンイレブンの創業時に、鈴木は既存小売店をフランチャイジーに仕立てて出店することでリスクを抑え、反対意見を黙らせた。また、その後も常に既成概念を疑い、セブンイレブン発展の道なき道を切り開いてきた。この異才はいかに生まれたのか。

鈴木は昭和31年(1956年)に中央大学を卒業した後、東京出版販売(現トーハン)に入社した。しかし、谷崎潤一郎など一流の人物と接する中で、「ご用聞き」のような自分の仕事に嫌気がさし職を辞した。スカウトでイトーヨーカ堂に転じてからも、販促や人事など後方支援にまわり、仕入れや営業などは一切経験しなかった。根っからの商売人である伊藤とは好対照だ。

鈴木はその後、イトーヨーカ堂内で頭角を現しはじめた。改革を推し進めようとする鈴木は、幾度も伊藤を説得する必要に迫られたが、そのとき絶対の基準になったのが、「会社にとって何が重要か」という点である。これにより、「私」を徹底的に殺しつつ、会社=自我を貫くという、鈴木独自の経営スタイルが生まれた。

成功体験の呪縛

小売業でダントツの収益力を誇ってきたイトーヨーカ堂グループ(当時)に異変が生じたのは、2001年2月期決算のことだった。総合スーパーのイトーヨーカ堂は大幅減益し、セブンイレブンも売り上げが伸び悩んだ。鈴木はこれを、「成功体験の呪縛である」と総括した。

80年代に始まった業務改革委員会により、徹して死に筋商品を排除し、イトーヨーカ堂は「日本一効率的な小売業」という評価を確立した。しかし、独り勝ちをしたという自信は、本物の変化対応への力となる前に、過信に変わってしまった。イトーヨーカ堂は、長年にわたってチームマーチャンダイジングにより、メーカーと一体となって商品を企画・開発してきた。この部門の落ち込みが、全体の収益力を押し下げる要因となった。

一方で、セブンの商品開発速度はすさまじく、鈴木の鶴の一声で2週間と経たずに商品を発売することもあった。イトーヨーカ堂のMDとの力の差は明らかだった。しかし、そのセブンイレブンですら売り上げが伸び悩んだのは、「今までの成功体験の中で考えている」からだと鈴木は考えた。「小売業は急に変われない分、常に革新性を持たなければならない」というのが、鈴木の持論だった。

イトーヨーカ堂の大規模な改革

2012年、ついに鈴木はイトーヨーカ堂の大規模な改革に踏み切った。ひとつは、15年までに社員数千人をセブンイレブンに出向させる「血の入れ替え」である。自然減なども含めて、社員数は半減すると予想された。それまでも鈴木は、業績不振のイトーヨーカ堂に対して、セブンの経営手法を取り入れるよう指示してきた。しかし、穏当な手段ではもはや再生は難しいと悟り、この大決断を下した。

もうひとつの激変は「パートの戦力化」だ。鈴木は社員を配置せず、パートやバイトで運営するというセブンの経営手法をイトーヨーカ堂に注入した。しかも、単なる穴埋めでない。パートが店長や執行役員に昇進できる仕組みを導入したのだ。場合によっては、パートが社員より上の立場になることもあるという。緊張関係を生みだし、競争力の源泉とするという狙いがそこにはあった。

セブンイレブンの「鉄の支配力」

セブンイレブンが築き上げた鉄の支配力は、メーカーをも支配する。急速な出店数と、店舗当たりの導入率を背景にして、「セブンイレブンの棚=日本最大の商圏へのアクセス権」という構図を築いた。日本ハムなど各業界最大手が、セブン専用のプライベートブランド工場を建設するなど、その影響力は圧倒的だ。

しかし、鈴木はそれでも満足しなかった。2013年頃から鈴木が取り組みはじめたのが「オムニチャネル戦略」だ。「オムニ」とは「あらゆる、すべての」という意味で、実店舗とネットで販路の区別なく商品を扱う状態のことを指す。これが実現すれば、「コンビニ一本打法」から脱却できると鈴木は考えた。しかし、鈴木の夢は道半ばで途絶えることとなる。

イトーヨーカ堂の不振と在庫買い取り

鈴木が四半世紀に渡って統治してきた「セブン帝国」は、唐突に終焉を迎えた。2016年4月7日、決算発表の席上で鈴木は退任を表明した。表面上の理由は、セブンイレブン社長の井阪隆一を退任させるかを巡る、取締役会内部の対立にあった。だが実際には、伊藤と鈴木のバランス関係がついに崩れたことが大きい。

両者の関係にひびが入ったきっかけは、イトーヨーカ堂の不振にあった。不振の主な原因は、衣料品などの過剰在庫だ。15年に過去最大となる営業赤字を出したことで、鈴木は100億円規模の在庫を伊藤らの私財で買ってもらうという策に出た。ところが、伊藤家にこの案が拒絶されてしまった。イトーヨーカ堂は伊藤家の祖業であり、同社の再建につながる施策なら、伊藤本人も納得してくれる――その読みが外れた格好になった。

鈴木の人事案に創業家が「ノー」

「何も新しいものが出てこなかった」。鈴木は退任会見で、井阪を更迭しようとした理由をそう話した。数々の成長戦略を打ち出してきた鈴木の目には、井阪の手腕は頼りなく映ったのだ。

しかし、5期連続の最高益を更新することが確実な状況となっていた中での社長退任は、周囲の反発を招いた。井阪本人が拒否しただけでなく、創業家、つまり伊藤からもはっきりと拒否された。それまでグループの主要人事は鈴木に一任してきただけに、「こうしたことは初めてで、驚きました」と鈴木は述懐する。在庫買い取り要請などの経緯もあり、鈴木と創業家の間の溝は決定的になった。

結局、井阪退任に関する人事案が、セブン&アイHDの社外取締役などを含めた取締役会ではかられた。議論は平行線をたどり、無記名投票の結果は賛成7、反対6、白票2に。井阪の退任案は否決された。

「サラリーマン経営者」の成功への執念

セブンイレブンは、「サラリーマン」である鈴木にとって、オーナーの伊藤に対する「存在証明」だった。自らの力を証明するために、上司や同僚、時にはオーナーの伊藤との摩擦も覚悟で、目の前の課題と格闘してきた。それは常に組織からパージされるリスクを伴った。しかし、組織人としての保身よりも、成功への執念が上回った。ここに鈴木の「サラリーマン経営者」としての矜持が見て取れるだろう。

まとめ

一介のサラリーマンが、スーパーの一事業にすぎなかったコンビニを巨大な流通インフラにまで育て上げることができたのは、なぜか。鈴木が支柱にした経営哲学は「変化対応」の4文字だった。鈴木と同様の成功を得ようとする読者は、社会の「変化」を見抜く眼力がいかに大事か、本書から読み取ることだろう。誰にでもチャンスはある。鈴木のいう変化というのは常に「消費者目線」、いわゆる素人の常識が基準となっている。